Siegfried Bayreuther Festspiele 2025-2026

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Siegfried

In drei Aufzügen

Libretto: Richard Wagner

Originalsprache: Deutsch

Uraufführung: 16. August 1876 Bayreuth

Handlung

Erster Aufzug

Siegfried, Sieglindes und Siegmunds Sohn, ist im Wald von dem Schmied Mime, Alberichs Bruder, großgezogen worden. Mime hofft, der Knabe würde ihm den Ring aus dem Rheingold erbeuten, den Fafner, der sich in einen Lindwurm verwandelt hat, bewacht. Allerdings hält kein Schwert Siegfrieds Kraft stand. Mime besitzt immer noch die Trümmer von Nothung, weiß aber nicht, wie daraus wieder ein Schwert werden kann. In Siegfrieds Abwesenheit bekommt er Besuch von Wotan in Gestalt des Wanderers. Mime will den unwillkommenen Gast abweisen, doch dieser setzt mit der Wissenswette sein Haupt für den Herd zum Pfand. Mime macht dem Wanderer die Sache zu einfach: er fragt nach den Geschlechtern, die in „der Erde Tiefe“ (die Nibelungen in Nibelheim), auf „der Erde Rücken“ (die Riesen in Riesenheim) und „auf wolkigen Höhen“ (die Götter auf Walhall) wohnen. Auch vermag der Niblung zwei von drei Fragen des Wanderers zu beantworten, nämlich die Frage nach Wotans „Wunschgeschlecht“ (die Wälsungen, mit Siegfried als deren stärkstem Spross), sowie die Frage nach dem Namen des Schwertes, das Siegfried schwingen muss, um Fafner zu töten (Nothung). Auf die dritte Frage des Wanderers („Wer wird aus den starken Stücken Nothung, das Schwert, wohl schweißen?“) weiß Mime allerdings keinen Rat. Von dem Wanderer erfährt der Niblung nun die Antwort: „Nur wer das Fürchten nie erfuhr, schmiedet Nothung neu!“ Bevor der Wanderer Mimes Höhle verlässt, muss letzterer noch erfahren, dass er sein verwettetes Haupt nicht an den Wanderer, sondern an einen anderen verlieren wird („Dein weises Haupt wahre von heut’; verfallen lass’ ich es dem, der das Fürchten nicht gelernt!“).

Da der verängstigte Mime dem inzwischen aus dem Wald zurückgekehrten und ungeduldig gewordenen Siegfried bekennen muss, dass er ihm die Stücke des Schwertes nicht neu zu schmieden vermag, zerfeilt Siegfried nun die Trümmer, schmilzt sie ein und schmiedet sich selbst daraus das Schwert neu. Mime, der erkennen muss, dass Siegfried das erneute Schmieden des Schwertes gelingt, mithin der vom Wanderer angekündigte furchtlose Held ist, ersinnt inzwischen den Plan, seinen Zögling nach dem Sieg über Fafner mit Hilfe eines Betäubungstrankes einzuschläfern und dann zu töten, um so seinen eigenen Kopf zu retten und den Ring an sich zu reißen. Während der Niblung von der Herrschaft über Alberich, Nibelheim und die Welt träumt, hat Siegfried Nothung fertig geschmiedet und schlägt damit als erstes den Amboss seines Ziehvaters entzwei.

Zweiter Aufzug

Alberich hält Wacht vor Fafners Höhle, der „Neidhöhle“, den Tag herbei sehnend, da sein über den Ring verhängter Fluch sich an Fafner erfüllen wird. Während seiner Wacht erscheint plötzlich am Himmel „ein heller Schein“, der „wie ein reitendes Ross“ glänzt und auf Neidhöhle zusteuert. Es naht allerdings nicht „des Wurmes Würger“, sondern Alberichs alter Widersacher Wotan. Der Niblung bricht in Wut gegen seinen Bezwinger aus und bezichtigt Wotan, den Ring erneut rauben zu wollen. Dieser versucht, den aufgebrachten Niblung zu beschwichtigen: Wotan erklärt seinen Verzicht auf den Ring; Gefahr drohe Alberich weder von Siegfrieds Schwert Nothung noch von Wotans Speer, vielmehr von der Hinterlist seines eigenen Bruders Mime. Um den Niblung von seiner Absichtslosigkeit zu überzeugen, weckt Wotan den schlafenden Fafner auf, damit Alberich ihn warnen und zur Herausgabe des Ringes bewegen kann. Der Drache schlägt die Warnungen Wotans und Alberichs in den Wind und schläft weiter. Während Wotan die Stätte verlässt, bleibt Alberich zurück, um den Fortgang der Ereignisse abzuwarten.

Mime und Siegfried erscheinen. Mime zieht sich aus Furcht vor Fafner zurück, während Siegfried die Stimmung des Waldes und das Gezwitscher der Vögel genießt. In der Absicht, das Vogelgezwitscher zu imitieren, schnitzt Siegfried aus einem Rohr eine Flöte und bläst darauf. Das Misslingen dieses Vorhabens erkennend, greift Siegfried zu dem Horn, das Mime ihm geschmiedet hat, und weckt mit seinem Geschmetter Fafner auf, der sich aus seiner Höhle erhebt. Die beiden ungleichen Gegner reizen mit prahlenden Worten zum Kampf auf Leben und Tod. Siegfried kämpft mit Fafner und sticht ihm in einem günstigen Augenblick Nothung ins Herz. Wohl ahnend, dass der Knabe den Plan eines anderen ausgeführt hat, und versöhnlich im Sterben, warnt Fafner seinen Bezwinger vor Mimes Hinterlist. Fafners Blut gerät auf Siegfrieds Zunge, und plötzlich versteht er den Gesang der Vögel. Der Waldvogel rät ihm, den Ring und den Tarnhelm aus dem Schatz an sich zu nehmen. Siegfried befolgt zu Mimes und Alberichs Entsetzen diesen Rat. Durch das Kosten des Drachenblutes vermag er Mimes wahre Absichten zu durchschauen und erfährt so, dass dieser ihn nur benutzen und dann umbringen will. Angeekelt von Mimes Falschheit erschlägt Siegfried ihn; im Hintergrund ist Alberichs Hohngelächter zu hören. Vom Waldvogel zum dritten Mal beraten, macht er sich unter der Leitung des voraus fliegenden Waldvogels auf den Weg zur schlafenden Brünnhilde.

Dritter Aufzug

Wotan weckt die Erdgöttin Erda, Mutter der gemeinsamen Tochter Brünnhilde. Von ihr erhofft er sich Rat, „wie zu hemmen ein rollendes Rad“. Er weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Auch Erda kann ihm nichts raten. Der Untergang, die Götterdämmerung, scheint unausweichlich.

Wotan trifft vor dem Brünnhildenfelsen auf Siegfried, seinen Enkel. Siegfried erweist sich als furcht- und respektlos und zerschlägt Wotans Speer. Resigniert zieht sich der Gott nach Walhall zurück.

Siegfried durchschreitet den Feuerring um den Felsen, entdeckt die schlafende Brünnhilde und weckt sie mit einem Kuss. Diese begrüßt feierlich den Tag. Nach anfänglichem Zurückschrecken vor Siegfrieds Liebesglut und Klage über die Schmach, dass sie nun keine Walküre mehr ist, bekennt sie ihre Liebe zu Siegfried. Er, der ausgezogen war, das Fürchten zu lernen, hat nun vor der Größe dieser Liebe Angst. Doch beide überwinden ihre Furcht. Jubelnd feiern sie ihre Liebe, mögen dabei Götter und Welt und auch sie selbst zugrunde gehen.

Programm und Besetzung

Musikalische Leitung: Simone Young

Regie: Valentin Schwarz

Bühne: Andrea Cozzi

Kostüm: Andy Besuch

Dramaturgie: Konrad Kuhn

Licht: Reinhard Traub, Nicol Hungsberg: 29.7. | 18.8. (Umbesetzung)

Siegfried: Klaus Florian Vogt

Mime: Ya-Chung Huang

Der Wanderer: Tomasz Konieczny

Alberich: Olafur Sigurdarson

Fafner: Tobias Kehrer

Erda: Anna Kissjudit

Brünnhilde: Catherine Foster

Waldvogel: Victoria Randem

Bayreuther Festspiele

Die Bayreuther Festspiele oder Richard-Wagner-Festspiele sind ein Musiktheaterfestival, das den zehn letzten Opern Richard Wagners (1813–1883) gewidmet ist. Das Festival findet seit 1876 mit Unterbrechungen, seit 1951 alljährlich statt, im eigens dafür vom Komponisten gemeinsam mit dem Architekten Otto Brückwald (1841–1917) geschaffenen Festspielhaus auf dem Grünen Hügel Bayreuth. Die Festspiele dauern in der Regel vom 25 Juli bis 28 August.

Die ersten Festspiele begannen am 13. August 1876; sie boten die Uraufführung des kompletten Rings des Nibelungen. Zu den Gästen gehörten Franz Liszt, Anton Bruckner, Karl Klindworth, Camille Saint-Saens, Peter Tschaikowski, Edward Grieg, Lew Tolstoi, Paul Lindau, Friedrich Nietzsche und Gottfried Semper, ferner Kaiser Wilhelm I, Kaiser Pedro II von Brasilien und König Karl von Württemberg. König Ludwig hatte vom 6. bis zum 9. August die Generalproben besucht und kehrte erst zum dritten und letzten Aufführungszyklus zurück, wobei er sich allen öffentlichen Huldigungen entzog.

Der künstlerische Erfolg der Premiere wurde durch einige bühnentechnische Pannen beeinträchtigt, so dass Wagner sich weigerte, vor das applaudierende Publikum zu treten. Wegen des finanziellen Misserfolgs – es verblieben Schulden in Höhe von 148.000 Mark– konnten die nächsten Festspiele erst 1882 (mit der Uraufführung von Parsifal) durchgeführt werden. Wagner beabsichtigte, wie er in einem Brief an Ludwig II. schrieb, nach und nach alle seine Werke in seinem Festspielhaus „in der Weise aufzuführen, dass diese Aufführungen als Muster der Korrektheit meiner nächsten Nachwelt überliefert werden können“. Wenige Monate darauf starb Wagner. Bis kurz vor seinem Tod trug er sich mit dem Gedanken, Tannhäuser und den Fliegenden Holländer umzuarbeiten, um sie „bayreuthwürdig“ zu machen. Eine Aufführung seiner Frühwerke (Das Liebesverbot, Die Feen, Rienzi) untersagte er zwar nicht, bekundete aber auch kein Interesse daran. Bis heute ist es in Bayreuth üblich, nur die zehn Hauptwerke von Holländer bis Parsifal zu spielen.

Jährlich finden 30 Vorstellungen statt. Besonderheiten der Bayreuther Festspiele sind der Beginn der Vorstellungen bereits am Nachmittag und die einstündigen Pausen die wegen der Länge von Wagners Werken eingeführt wurden.

Die lange im Voraus ausverkauften 30 Vorstellungen können von ca. 58.000 Zuschauern gesehen werden. Dieser Zahl gegenüber steht eine Nachfrage von bis zu 500.000 Kartenbestellungen, so dass mit Wartezeiten von zehn und mehr Jahren gerechnet werden muss.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

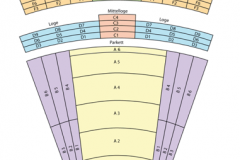

Sitzplan

Sitzplan